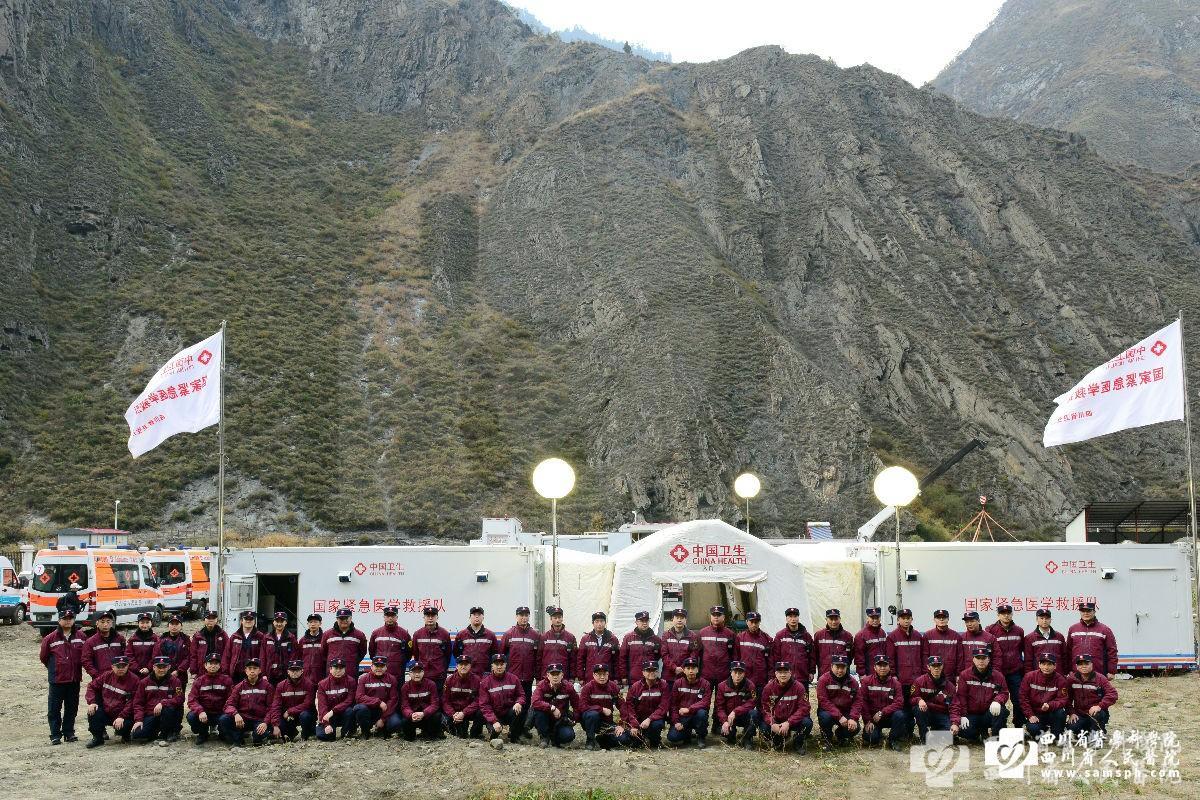

一线传真:国家紧急医疗救援队四川队首赴高原演练

11月20日至22日,根据卫生部和厅领导指示,在省卫生厅副厅长王正荣率领下,由我院负责建设管理的国家紧急医疗救援队四川队赴阿坝州理县开展了卫生应急演练,不仅完成了医护人员快速集结、移动医院快速展开和启用,还在移动手术车内完成了手术。不同的演练科目,展现了这支紧急医疗救援队的反应能力、处置能力和生存能力。

快速集结 医疗队紧急赶往理县

11月20日8时,14辆由手术车、医技车、保障车等组成的医疗救援车队,驶出我院城东病区,向着目的地阿坝州理县进发,从而拉开了国家紧急医疗救援队四川队首次高原演练的序幕。

当日8时整,随着一阵阵急促的哨声,由我院30多名医护人员组成的医疗救援队和20多名后勤人员组成的保障队,身着特制的紧急救援服,身背紧急救援携行包,迅速集结。队员们按照“战时”要求,在指定时间到达演练目的地理县。

中午1时许,在距理县县城2公里的山沟里,队员们熟练地从物资车里向下搬运帐篷等物资,水电车发电后开始为医疗帐篷充气,20分钟后,分诊治疗帐篷搭建完成。随即,手术车、医技车迅速向帐篷两端连接,医学检查和手术的通道形成。同时,连接主帐篷的3个病房帐篷和1个重症监护病房帐篷也开始充气搭建,并与主帐篷形成了一个集医疗检查、手术、重症监护和住院病房为一体的密封式医疗体系。紧接着,各种设备快速搬进,空调机、病床、氧气瓶……一个二级医院的基本构架雏形显现。后勤保障组三个分装的仓式结构宿营点也在紧急搭建,每个集装箱式的仓里可为36名医护人员提供临时居住,生活车里也在有序地点火做饭。

从到达目的地到所有设备全部启用,耗时2小时;从各种医疗设备安装完备到全面投入使用诊治患者,耗时4小时。

据悉,国家紧急医疗救援队四川队的设备是按一个二级医院配置的,所有设备如果全部启用,可每天进行48台手术,为200名到400名患者进行治疗。作为全国唯一一支除一般性医疗救援外,还能承担高原救援任务的队伍,国家专门按高原标准设计和配置设备,这些设备均能在海拔4000米以上的高原正常使用。

完成首秀 移动手术车内实施外伤清创术

完成搭建移动方舱医院后,21日一大早,医疗队来到理县甘堡村,对当地56名县、乡卫生院医护人员开展了急救知识和技能培训。同时开展了大型义诊活动,为当地75名群众进行了义诊,并向当地群众和病人赠送了价值3000元的药品,发放家庭医疗急救手册800本,受到当地群众欢迎。

“医生,我的手被砸伤了,快帮我看看。” 义诊现场,当地30岁的何先生举着初步包扎的左手,向医疗队求救。原来,他头一天搬石头时不小心砸伤了左手的中指和无名指,当时在乡卫生院简单包扎了一下,没想到过了一晚伤情加重。

医生查看了何先生的伤口后,发现中指指甲处有一些感染,需要到移动医院的手术车内实施清创、拔甲、缝合术。随即,医生为何先生的手腕上戴上了伤员信息专用“腕带”,腕带上有红黄绿黑4个标签,分别代表重、中、轻、死四种状态。同时,医生拿出一台平板电脑,录入何先生的姓名、性别、年龄后,用电脑扫描腕带上的芯片,再将手指伤情拍照,并在电脑上勾画出“拍片、验血、手术”等项目。紧接着,按下“病人数据上传”,何先生的各种信息便在一秒钟内传到了几公里外的营地的信息中心系统里。

就在何先生信息传到营地的同时,孙明伟主任医师即通过信息系统了解了他的情况,并着手安排手术:通知同事做好拍片准备,通知手术室做好消毒准备。半小时后,何先生被送到这里,立即被送进医技车进行照片检查。在确定伤情和处置办法后,何先生进入了与医技车相连的手术车内,清创、拔甲、缝合……手术一气呵成,用时10分钟。

这种速度得益于新开发并投入使用的我省“急救急诊信息共享平台”。这套系统是由我院提出理念后,由四川本地的软件公司开发,整个系统在全国的灾难急救领域属于首创。在灾难现场伤者众多的情况下,系统通过四色分级的腕带芯片记录病人的身份及伤情情况,这些信息会及时传到移动医院的信息终端,病人到达后,通过腕带扫描,医生可以确定是需要第一时间进行手术,还是可以转到后方进行治疗。需要手术的病人,这套系统可以帮助医生提前确定手术方案,使病人到达移动医院后第一时间进行手术,要知道,在灾难救援中每节省1秒都能挽救众多生命。经过初步计算,这套系统,能够将传统的灾难救治效率提高3倍以上。同时,这套系统也能准确记录病人的身份并实时追踪,方便亲属寻找灾难中的亲人。

国家紧急医疗救援队四川队是全国唯一一支具有高原卫生应急能力的队伍,此次演练,是救援队第一次在高原进行演练,全体队员克服高原缺氧、昼夜温差大等恶劣条件,团结一致,圆满完成了演练任务。

宣传部 杨建英

扫一扫 手机端浏览